Lumière sur Marie Baudet, Prix SACD Jumelles d'or 2024

« Marie Baudet, c’est un œil, lettré. Ce sont des avis argumentés et référencés [...], analyses et réflexions méthodologiquement construites, au service du travail des créateur·ice·ix·s. » C’est, entre autres, pour cette raison que le Comité belge a tenu à mettre à l'honneur cette année la journaliste, chroniqueuse et critique spécialisée en arts vivants, à travers le Prix SACD Jumelles d’or 2024. Laissez-vous surprendre par l’éloge rédigée par le Comité belge à son égard, ainsi que par l’interview de l’autrice réalisée par Juliette Mogenet.

L'éloge du Comité belge

En 2025, nous souhaitons honorer le travail de Marie Baudet, journaliste très appréciée des auteur·ice·ix·s, car loin des sentences hâtives, personnelles et partiales. Ses articles sont toujours respectueux, précis et rendent compte du travail accompli avec beaucoup de finesse. Ils ont l’élégance de la plume couplée à la rigueur scientifique.

Marie Baudet, c’est un oeil, lettré. Ce sont des avis argumentés et référencés. Ce ne sont pas des coups d’éclat au service de la punchline, mais analyses et réflexions méthodologiquement construites, au service du travail des créateur·ice·ix·s. Merci Marie pour toutes ces années inconditionnellement dévolues à la défense des oeuvres et des arts vivants. Merci Marie pour ta démarche humaniste, pour ta force tranquille qui transparaît jusque dans ton écriture.

Au travers de cette distinction, le Comité belge souhaite également saluer son engagement dans des démarches plus collectives. À titre d’exemple : son travail bénévole au sein du Média La Pointe. Ces initiatives-là sont de celles qui participent à vivifier le secteur des arts de la scène et que nous apprécions.

Céline Beigbeder, Présidente du Comité belge de la SACD

Marie Baudet : rendre visibles et sensibles l’hybride, le transversal et le collectif

© Fabienne Cresens

Journaliste culturelle spécialisée dans les arts vivants, avec un intérêt prononcé pour la danse et les formes hybrides, Marie Baudet œuvre depuis plus de 30 ans à la mise en mots et en valeur d’un patrimoine bien vivant, celui de nos scènes. Regard lumineux, oreille rigoureuse, analyses vivifiantes : celles et ceux qui passent sous sa plume en sortent grandis. Rencontre.

Juliette Mogenet – Marie, tu œuvres depuis des années à la mise en valeur et à la visibilisation du travail des auteur·ices et des artistes belges francophones. Tu as fait des arts de la scène ton domaine d’expertise principal, mais il s’étend bien au-delà. Tu as un regard et une plume passionné·es et méthodiques, affuté·es et humanistes. Peux-tu nous parler de ton parcours, de ce qui t’a menée à ce métier de journaliste culturelle que tu habites de manière aussi discrète qu’indispensable dans notre paysage ?

Marie Baudet - Depuis l’enfance j’aime écrire, mais le journalisme n’a pas toujours été une évidence. Le cinéma et la « culture pub » alors très vivace, en plus de l’aspect généraliste du cursus, m’ont poussé à m’inscrire en journalisme et communication à l’ULB. Après m’être égarée en section « persuasion » (publicité, relations publiques), je me suis réorientée en « information » (presse écrite et audiovisuelle). La culture m’avait toujours intéressée, et je me suis spécialisée petit à petit dans le journalisme culturel. Lors de mon stage à La Libre Belgique, en presse écrite, je pensais voyager de service en service. Finalement, je suis restée au service culture !

J’ai d’abord été pigiste pendant dix ans. Au début, je faisais un peu de tout : cinéma, humour, musique. Assez vite, des petites fées m’ont encouragé à emprunter un chemin qui m’a enchanté : on m’a proposé de couvrir la biennale de Charleroi Danse. Ça m’a propulsée dans un monde dont j’ignorais presque tout alors, et qui m’anime encore aujourd’hui. Mon goût me porte vers les formes hybrides, depuis toujours. Je préfère les choses qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases.

J’ai toujours appris en faisant, et grâce à la confiance qui m’a été accordée. J’ai appris à devenir journaliste en étant journaliste, j’ai appris à devenir critique en étant critique. Dans la vie, j’essaie de ne pas juger, alors endosser le métier de « critique », c’était assez paradoxal. J’ai mis du temps à intégrer la légitimité de ce mot, de ce titre. Je me suis beaucoup interrogée : « qui suis-je pour juger ? ». J’ai beaucoup douté, au début. Mais la légitimé se construit à mesure de l’apprentissage, et cet apprentissage est perpétuel.

J’ai appris en écrivant, en découvrant, en voyant des créations, en rencontrant des artistes et leur travail. J’ai appris à articuler un discours, à affiner mon regard. Pour moi, être critique, ce n’est pas juger, mais c’est trouver une voie médiane entre l’avis et le jugement, en étayant son avis de références et de connaissances toujours en cours d’acquisition. Je ne crois pas à l’objectivité journalistique, par contre je pense qu’en tant que journalistes nous avons un devoir d’honnêteté.

JM – Une de tes particularités, il me semble, c’est que tu accordes de l’importance au collectif, d’une part d’un point de vue formel : par exemple, tu cites toujours l’ensemble des créateur·ices et artistes qui contribuent à la création du spectacle - également au regard des thèmes des spectacles que tu choisis de couvrir, ou encore en visibilisant ou contribuant à des initiatives sur scène ou hors-scène qui nourrissent la collectivité. Pourquoi est-ce important ?

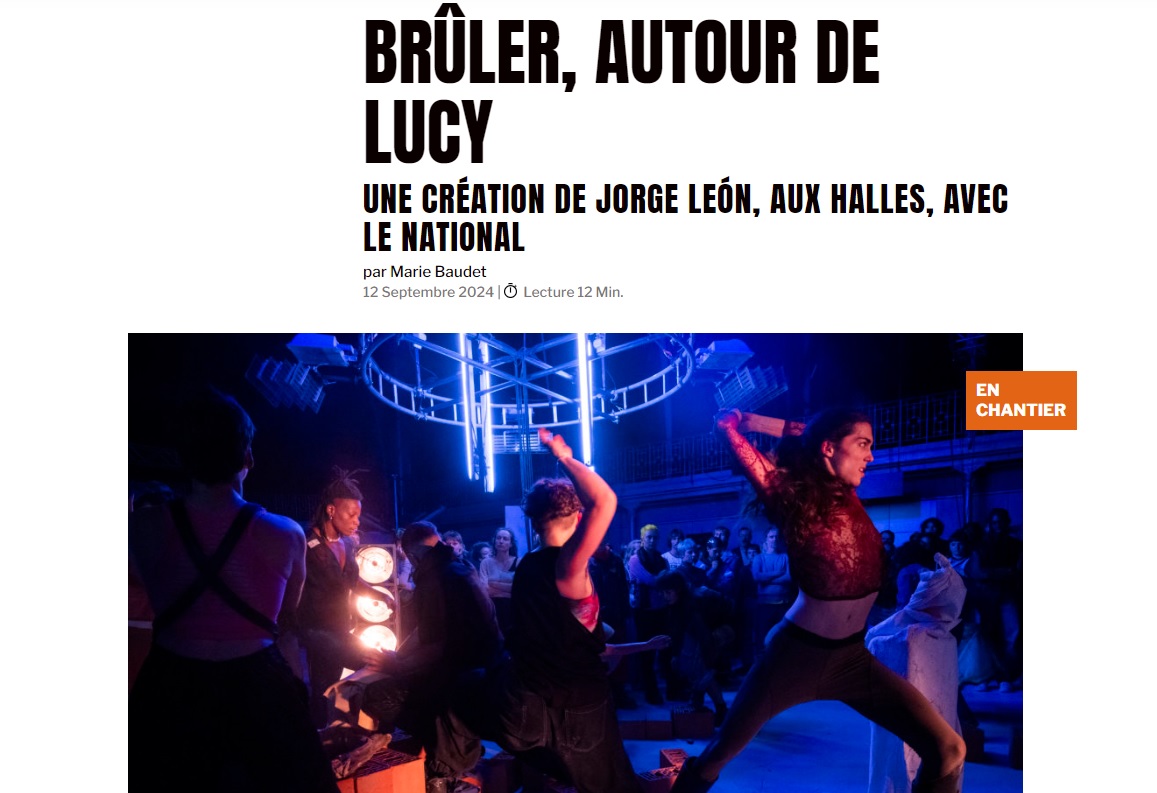

© Article de Marie Baudet pour La Libre Belgique

MB – Je prête une attention soutenue à tous les métiers du spectacle parce que je pense qu’il est important de rappeler que rien n’existe sans les métiers qui sont moins visibles, sans celles et ceux qui ne sont pas sur scène.

J’ai parfois omis de mentionner certains noms et il y a eu des personnes vexées. J’étais mortifiée d’avoir oublié, je m’en suis beaucoup voulu, et ça m’a rappelé d’y veiller plus que jamais. Je me souviens aussi d’une lettre ouverte des assistant·es à la mise en scène, il y a quelques années, qui m’a poussé à y être attentive autant que possible, tout cela dans des temps resserrés et dans des espaces critiques de plus en plus réduits. Mais je considère que c’est très important et qu’il faut y veiller.

Et puis, j’écris moi-même. Même si j’ai longtemps écrit pour un quotidien, ce qui oblige à une sorte d’immédiateté, il y a quand même ceci : je crois que quand on écrit, on connait les racines profondes du travail de l’ombre, le temps et le labeur nécessaires pour faire jaillir ce qui doit sortir, ce qui peut ensuite être vu et lu.

Et puis oui, je suis intéressée par les initiatives collectives de manière générale, dans le monde des arts et ailleurs. Les mouvements collectifs, l’activisme, l’entraide ont une force et une beauté que l’élan individuel n’a pas, et qui nourrissent les individus en retour. Je trouve ça important de rendre visible et sensible cet aspect-là, qui me touche aussi dans les sujets dont les artistes traitent et s’emparent.

JM – Il y a trois ans maintenant, tu as participé au lancement, avec quelques autres journalistes culturels, d’un nouveau média en ligne : La Pointe. À quel(s) manque(s) avez-vous voulu répondre avec ce projet ? Qu’est-ce que ça implique, de lancer un média culturel aujourd’hui ?

© Article de Marie Baudet pour Lapointe.be

MB - Laurence Van Goethem, Émilie Garcia Guillen et Karolina Svobodova, les cofondatrices, le noyau originel, m’ont fait l’honneur et la confiance de me solliciter tôt dans le processus pour réfléchir à ce qui était encore à ce moment-là une utopie, celle de lancer un média web arts culture et société, qui soit le chaînon manquant entre la presse généraliste et la presse spécialisée. Deux pôles qui ont le mérite d’exister, mais qui ne répondaient pas à certaines envies, à une certaine curiosité.

Avec La Pointe, on vise un public qui nous ressemble : qui a envie de faire des liens, d’être curieux, de rendre visibles des endroits, des gens, des processus, des projets auxquels on ne donne pas de place habituellement. Il s’agit de dénicher des projets, de faire exister l’art et la culture d’une manière moins conventionnelle et très résolument transversale. Dans les médias généralistes, ce vœu de transversalité est très souvent exprimé, et très rarement concrétisé.

Dans La Pointe, c’est beaucoup plus concret : il n’y a pas de rubrique par discipline. On veille à diversifier les approches et à faire émerger les sujets artistiques là où il y a des questions sociologiques, géopolitiques ou autre. C’est aussi un média qui vise le plaisir de la lecture, de l’écoute ou du regard. Qui veut dédramatiser, proposer quelque chose d’un peu plus joyeux. On pense que les lecteur·ices ont droit à la fois au sérieux et à la futilité, et à tout ce qu’il y a entre les deux.

Avec La Pointe, il y a aussi une forte revendication des subjectivités, notamment dans la rubrique « émois », et dans l’ensemble du projet éditorial. Les personnes qui contribuent sont éventuellement spécialistes ou journalistes, mais pas uniquement, elles ont en tout cas un regard affuté, une écriture et une sensibilité.

Le lancement a eu lieu en janvier 2022, mais le projet avait mûri pendant deux ou trois ans avant. Cet appel de La Pointe, c’était aussi un noyau féminin, constructif, expérimental, même, avec à la fois une grande ouverture d’esprit et une vraie ligne éditoriale, mûrement élaborée. Il y avait aussi une douceur, une écoute, choses qui se font rares dans le monde du travail. Ça m’a redonné du sens, de la motivation, une reconnaissance, aussi.

Après, il y a effectivement des questions et des difficultés : La Pointe s’est construite à la force du désir, de la volonté, de l’ « utopie » : faire exister un média à partir de zéro implique un immense travail, principalement non-rémunéré. On a obtenu de petites aides (dons via la Fondation Roi Baudouin, petite aide au rayonnement de la FWB), mais entre la construction du média, le comité de rédaction, les tâches d’édition, il y a énormément de travail invisible pour arriver à la mise en ligne des contenus. On mène une réflexion sur la viabilité économique : après quelques années les forces s’essoufflent, parce qu’il faut gagner sa vie, prendre ce temps sur notre temps libre, etc. On essaie d’activer plusieurs leviers pour trouver des financements pérennes, mais c’est compliqué ; il n’y a actuellement pas de « case » pour financer et soutenir les médias en ligne en Fédération Wallonie-Bruxelles.

JM – Sur quoi tu travailles actuellement, et avec qui ? Qu’est-ce qui est en projet, en cours et à venir pour toi ?

© Ouvrage collectif "Danser une histoire - 100 ans de danse en Belgique" édité par Contredanse pour lequel Marie Baudet a contribué

MB – J’ai dû cette année diversifier mes activités et pratiques, devenir « freelance » en journalisme et m’atteler à de nouvelles expériences dans lesquelles je trouve aussi du plaisir en sortant parfois de mes habitudes.

Notamment avec des bords de scène, des rencontres artistes-public, aux Brigittines par exemple. Un exercice pas forcément simple, mais satisfaisant dans l’immédiateté de la rencontre, là où dans l’écriture le lien avec le lecteur ou la lectrice est toujours différé. J’ai aussi animé une rencontre dans le cadre du cycle « La Chèvre et le Chou » coorganisé par le Théâtre National, La Pointe et L’ULB.

La Pointe a aussi reçu une carte blanche lors de l’édition 2024 des « Rencontres inattendues » à Tournai, autour de la thématique « Que peut le corps ? ». On a proposé au festival le projet « La Pointe on the rocks » où un·e philosophe était invité·e à converser autour d’une partie du corps tirée au sort.

Participer à des tables rondes autour des métiers du journalisme et de la culture m’intéresse aussi beaucoup : formuler les choses permet de les voir toi-même avec un peu de distance, de les comprendre différemment, et même de réajuster des choses.

Je continue bien sûr à écrire, notamment des brochures (celle de Charleroi Danse, avec d’autres journalistes spécialisées) et je contribue à des publications collectives, comme ce livre qui vient de paraître chez Contredanse : « Danser, une histoire – 100 ans de danse en Belgique » ou bien l’ouvrage qui paraîtra à l’occasion des 75 ans du Théâtre de Poche ou encore des articles pour le CND en France. Je suis ouverte à ce type de propositions, de missions rédactionnelles !

Mes envies incluent la dramaturgie, qui est une forme de critique décentrée du public, au service des artistes et des compagnies. Et aussi la radio, média qui m’accompagne depuis toujours, et dont je me suis dit, depuis que je m’y suis essayée il y a bien longtemps, que j’en referai un jour...

Propos recueillis par Juliette Mogenet

Pour aller plus loin

- Rendez-vous sur l'Instagram ou le profil Linkedin de Marie Baudet

- Faites un tour sur le site, la page Facebook et l'Instagram du média La Pointe

- Redécouvrir l'article écrit par Marie Baudet pour la SACD : "L'été des festivals #6 : Mossoux-Bonté, fabrique de mondes inédits"

- Découvrez le Palmarès des Prix SACD 2024

© Fabienne Cresens

Journaliste culture, chroniqueuse et critique, Marie Baudet arpente le paysage des arts vivants depuis trente ans. Un chemin fait de danse, de théâtre, de performance et de tous leurs interstices. Hors scène, la question du vivant irrigue ses zones d’intérêt : du genre aux espaces urbains, de la végétalisation aux mobilités actives, de la fermentation à l’échange de savoirs.