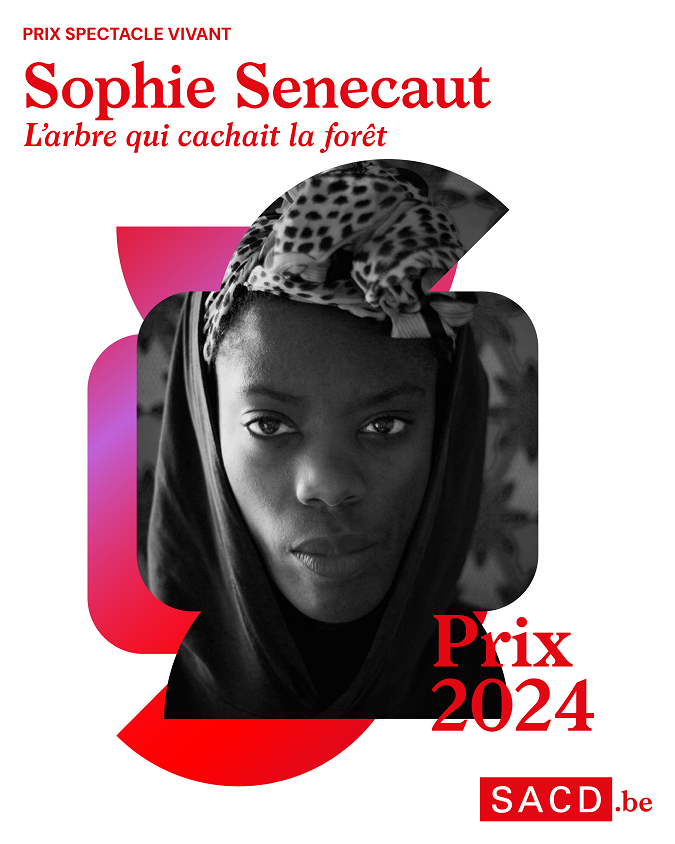

Lumière sur Sophie Senecaut, Prix SACD Spectacle vivant 2024 pour L'Arbre qui cachait la fôret

« Sophie Senecaut vient du théâtre, et l’interroge. Elle performe comme on vit : en testant, en s’entourant, en cherchant. Et en inventant d’autres codes d’être ensemble – au monde, au théâtre. Comme avec son Arbre, qui cachait la forêt. Toujours en chemin. » Cette pièce de Sophie Senecaut a remporté le Prix SACD Spectacle vivant 2024, saluée par le Comité belge pour « ses objectifs anti-validistes […] qui aideront la création à prendre d’autres visages esthétiques ». Rencontre avec l’autrice par Isabelle Plumhans, et éloge du Comité belge à lire dès à présent.

L'éloge du Comité belge de la SACD

Sophie Senecaut s’est emparée avec courage et rigueur des questions de représentations des marges et d’accessibilité aux oeuvres. Une démarche vertueuse qui s’éloigne de l’oeuvre performative, qui – aussi belle qu’elle puisse parfois être – peut aussi exclure. Elle interroge l’institution, de l’intérieur et de l’extérieur, de façon sensible et parle sensible. L’institution a besoin d’être questionnée pour être maintenue vivante. Ce double mouvement exige du temps et du soutien pour embrasser l’instabilité et l’inconfort des certitudes impossibles.

Le Comité salue les objectifs « anti-validistes » de Sophie qui aideront la création à prendre d’autres visages esthétiques, peut-être plus proches des « relax performances » qui se donnent en partage et que les spectateur·ice·ix·s pourront s’approprier. Cette démarche résonne comme l’essence de la représentation : pour que la vie – quand elle est tendre – soit partie prenante de la création. Dans les petites choses qui décélèrent, Sophie nous rappelle que l’oeuvre ne devrait jamais être traitée en produit à servir à des clients déjà attablés, fourchette à la main. Qu’il s’agit de soin.

Qu’il s’agit de considérer les spectateur·ice·ix·s comme des êtres assoiffé·e·s du rituel de la représentation. Que la création puisse leur renvoyer le droit à n’être pas productif·ve·s mais à faire partie d’un tout, entier et vivant, loin de la société du spectacle performative et clinquante qui nous fragmente. Une oeuvre pour plus de justice, comme on les aime.

Céline Beigbeder, Présidente du Comité belge de la SACD

Sophie Senecaut, la dimension cachée du théâtre

©Karim Barras

Sophie Senecaut, née à Paris, enfance et adolescence dans le Nord de la France, fait du théâtre depuis ses 13 ans. Après son bac, elle entame un parcours universitaire classique à Lille, Info/Comm’, puis Art des Spectacles. Ensuite, il faut « y mettre du concret ». Ce sera l’INSAS, section interprétation. S’ensuit un parcours classique de comédienne – avec Salvatore Calcagno, Sophie Kokaj, Armel Roussel, Florence Minder, Selma Alaoui…. Le théâtre est alors son endroit, elle s’y exprime, beaucoup par le corps, omniprésent. Depuis toujours ou en tout cas un long moment, Sophie s’intéresse et pratique les danses dites urbaines. Notamment auprès des communautés hip hop ou voguing. « Ce sont des danses qui ont la culture de la bienvenue. » Des danses pour lesquelles elle estime avoir profité d’un accueil généreux. Comme pour le voguing, danse des communautés trans d’Amérique du Sud, leur espace de sécurité, de dires, sans barrière. « Le fait d’ouvrir à une personne qui n’appartient pas à la communauté a quelque chose de profondément généreux, d’éducatif aussi, puisqu’il faut expliquer aux gens qui ne sont pas de la communauté en quoi ça consiste. J’y ai appris à apprendre », insiste Sophie. Ce parcours, en marge de ses activités d’interprètes, l’amène doucement à s’interroger sur le théâtre, ici, aujourd’hui. « Dans ces danses dites urbaines - un terme qu’elle n’aime pas, elle lui préfère danses de rue - il n’y a pas de barrière invisible. Ça m’a fait m’interroger sur les partis pris du spectacle vivant chez nous, qui prend plus de temps pour être accessible qu’une cession de krump (autre danse ‘de rue’, ndlr). Ces interrogations, l’amitié, les rencontres, son besoin de bien-être et de lieu de ressourcement la poussent alors à ouvrir son espace, cocréé avec des amis, qui fait appel à des circuits qui ne sont pas leurs circuits de création habituels. « Je cherchais mon endroit. Il est entendu que je ne cherchais pas à stigmatiser le théâtre. Mais j’avais besoin de réinterroger la notion des espaces, en tant qu’espaces qui réunissent. »

Point de vues

Un espace comme lieu de rencontre physique, qui décloisonne les arts aussi : Sophie a créé ce labo pluriel dont elle parle avec l’appui des pouvoirs de politiques culturelles bruxelloises alors en place voici quelques années. C’était à deux pas de la Grand Place, rue des Eperonniers : De Spoormakers. Puis l’espace dont a besoin Sophie est lieu de rencontre mental aussi. Parce que, nous dit-elle encore, c’est important de savoir « où on joue ». « Le théâtre est le lieu de la parole, mais j’ai eu besoin de me déprendre de mon parcours. Me mettre à côté. C’est à ce moment que j’ai pu commencer à m’interroger et à interroger le théâtre. »

Et celle qui est aussi prof à l’ERG de soutenir que le théâtre est un art situé : il contient des biais, des esthétiques, des codes. « Ce n’est pas juste une histoire. C’est sous-tendu par une construction, un parti pris, un imaginaire précis. Donc je me pose la question : quels sont les codes du théâtre, réellement ? »

Pour se poser cette question, Sophie a dû se rapprocher d’elle. « Je ne voulais pas me fondre, être au service, être prise dans des esthétiques.»

Sophie, dans sa recherche de se déprendre, utilise tous les médias. L’écriture, qu’elle affectionne depuis toujours, le dessin, le cinéma, la performance, le corps… D’ailleurs, c’est avec un film qu’elle se présente en 2020 aux Laboratoires d’Aubervilliers, un lieu « que je voulais rejoindre, absolument. Un lieu intéressant où on te laisse tranquille, que tu sois artiste ou pas, où tu peux déposer ce que tu veux, travailler. »

Elle travaille quatre ans dans ce lieu où il y a des jardins, des animaux, où on fait du pain, célèbre des mariages, qui fait maison de la culture à ses heures. « Ça m’a aidé de faire la recherche là-bas. Je retrouvais beaucoup de similitudes avec la ville où j’ai grandi. Alors que je connais pas mal de personnes à Bruxelles, je me sentais moins seule, là. »

Elle revient de ces Labos avec l’envie de créer une dynamique davantage qu’un objet. Une dynamique antivalidiste, elle y est attachée, même si elle ne prononcera jamais le terme. « Dans tous mes projets, il y a de l’enfance, de l’adolescence. » Et de l’inclusion. « Je déteste qu’on parle du handicap en le qualifiant de déficience. Moi je me suis sentie longtemps déficiente. Cette classification forte empêche certaines personnes de circuler dans tous les espaces, tous les mondes. C’est violent. »

© Sophie Senecaut

Concrétiser

Avec L’arbre qui cachait la forêt, Sophie poursuit son chemin de « déprise ». « J’ai construit avec ce que j’avais sous la main. « Et AVEC d’autres, insiste-t-elle. Je ne voulais pas créer l’arbre, mais révéler la forêt qui se cache derrière. Je ne construis pas un arbre avec une racine, des branches…. Bref, un spectacle. Mais plutôt une forêt habitée de faune, de flore, de racines, d’air, de différentes couches de terre qui vont jusqu’au minéraux. C’est ce paysage-là qui m’intéresse. J’aime cette notion de paysage viable. ».

Résultat ? L’arbre qui cachait la forêt est une vision panoramique d’un paysage qui se décline en écritures, édition, danses, cinéma, performances. Et où « le chemin est le plus important. »

Concrètement, Sophie est allée trouver des partenaires avec sa proposition de chemin. Le Brass, la Maison Poème et la Balsamine ont suivi, pour des soirées ou des après-midi toujours différentes. La dernière date, de L’arbre…, au Brass, mêlait un après-midi de contes pour enfants (et plus grands bienvenus), un atelier danse et une soirée de performances, entourés d’amis sur scène. A la Balsamine, pour la dernière programmée à ce jour (26 avril), ce sera soirée cinéma et livre. En effet, durant le chemin de cet arbre qui cachait la forêt, Sophie a écrit, mélangeant souvenirs, enfance et animation. Car Sophie brasse large. Avec son public, ses amis, et les codes toujours en évolution de son théâtre.

« Parce que l’économie culturelle va changer, c’est certain. Alors autant penser aujourd’hui comment les gens viennent dans une salle, et comment on peut faire proposition autour et avec eux. Je ne dis pas qu’il faut briser les choses existantes, mais il faut en penser le réagencement. »

Un chemin sur lequel on a envie de suivre Sophie, que ce chemin d’ouverture et de déprise, assurément.

Propos recueillis par Isabelle Plumhans

Pour aller plus loin

- La page consacrée à L'Arbre qui cachait la fôret sur le site de la Maison Poème

- La page consacrée à L'Arbre qui cachait la fôret sur le site de la Balsamine

- La page consacrée à L'Arbre qui cachait la fôret sur le site du Brass

- Sophie Senecaut aux Laboratoires d'Aubervilliers

- Découvrez le Palmarès des Prix SACD 2024

© Sophie Senecaut

© Karim Barras

Interprète dans différentes compagnies de théâtre contemporain, Sophie Senecaut entame ces dernières années un autre travail, de fond : celui d’une progressive translation en dehors des assignations de la scène et dans des lieux autrement propices à l’expression d’une parole singulière. Elle se présente aujourd’hui comme paysagiste. Elle mène sur scène une recherche pluridisciplinaire qui questionne les chemins de paroles, les nonévidences, et l’hospitalité.